(たわごと#20)

![]() 狭帯域版スペアナについてのご質問回答(必見!!)

狭帯域版スペアナについてのご質問回答(必見!!)

(たわごと#20)

読者のニーズということでご紹介いたします。電子メールでよく来るご質問の回答を、まとめてここで発表したいと思います。ご質問のメールを頂いた方々には、本当に感謝いたします。今後ともホームページの内容の充実に努めて参りますので、引き続きご愛読下さいますよう、よろしくお願いいたします。ただいまGigaStスペアナのオプション版として始めた狭帯域スペアナと同じく、本格的なスペアナバージョンも模索中でございます。

(Q1)狭帯域版スペアナというが、どれほど狭帯域にできるのか。

(A1)帯域特性は、フィルタの減衰帯域幅特性で概ね決まります。

簡易バージョンでご紹介していますのは、セラミックフィルタ使用ですので、(株)村田製作所の比較的帯域の狭いCFU455ITで、減衰帯域幅7.5kHzです。したがって、どう頑張っても、7.5kHz以下には狭くできません。

そこで実は、本格的なバージョンを模索中ですが、アマチュア無線機のオプショナル・パーツで使われているCWナロー・フィルタが入手可能と思います。私は図1に示す ICOM社製のクリスタルフィルタを買いました。他にケンウッド、八重洲無線のものでも良いですが、一番価格が安かったので、これにしました。帯域幅は250Hzですので、数100Hz離れたスペクトラムが分離できれば、例えば送信機のIMD測定(相互変調歪の測定)も可能なレベルになると考えられます。

図1.アマチュア無線機の

オプショナル・パーツ

CWナロー・フィルタ

ICOM FL−101

帯域幅250Hz

周波数 9.0106MHz

(Q2)周波数制御のノウハウを教えて!!

(A2)簡易バージョンでは、周波数の掃引は、VCOのチューニング電圧を可変することで対応しようと思っています。VCOのチューニング電圧ですが、PIC、AKI−H8などのマイコンからのディジタル信号をD/A変換した電圧を入力します。PLLは使いません。したがって、構成は簡単ですが周波数安定性は、VCOのチューニング電圧の安定度に依存します。また、チューニング電圧と周波数の関係ですが、直線性があまり良くありませんので、マイコン側で補正が必要と思います。

本格的なバージョンでは、PLL回路+DDS回路という豪華な構成を考えています。すなわち、DDS(ダイレクト・ディジタル・シンセサイザ)の長所である最小分解能約0.2384Hzで掃引を対応可能にします。実際には、CWナローフィルタの帯域幅が250Hzですので、そんなに細かな周波数ステップは必要有りませんが・・・。

また、DDSはパラレル、シリアル両対応ですから、もちろん周波数の設定はマイコン制御できます。ポートの多いAKI−H8ではパラレルポートを使うことができるため、掃引が高速にできそうです。DDSの周波数切り替えは数10ナノ秒以下と非常に高速なのです。キットのお値段もそれ故に比較的高くて6400円です。

図2.狭帯域版スペアナの周波数掃引に使う秋月電子通商のDDSキット

特徴:

最小分解能は、約0.2384Hz

周波数設定は、パラレル/シリアル両対応

周波数切り替え速度、数10ナノ秒以下

(Q2)周波数の安定性はどうなの?

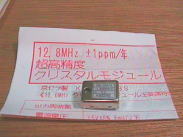

(A2)簡易バージョンでは、GigaStの1G/2Gユニットに接続します。すなわち、これらのユニットをダウンコンバータとして使わせていただきます。本来このユニットは、青山さんのスペアナでは広帯域に掃引するために、比較的応答性の速いPLL設計になっているはずです。帯域幅7.5kHzの簡易バージョンでは十分対応はできますが、200Hzの狭帯域版スペアナでは、少し厳しいと思います。そこで本格的なバージョンでは、ダウンコンバータの周波数掃引はせず、比較的応答性の遅いPLL設計にし、さらにPLLに使う水晶発振器も安定性を十分考慮した超高精度クリスタルモジュールを使用します。秋月電子通商で1個200円で入手できます。

発振周波数は12.8MHzです。この発振器の周波数安定度ですが、

温度特性 12.8MHz×3ppm = ±38.4Hz/−20℃〜+60℃

電源変動特性 12.8MHz×0.3ppm = ±3.84Hz/+5V±5%

エージング特性 12.8MHz×1ppm = ±12.8Hz/年

となります。

さて、次にダウンコンバータにしたときの周波数安定度を見積ります。

例)1GHzのPLL発振器として見積もると

1GHz/12.8MHz = 78.125倍になりますので、

温度特性 ±38.4Hz×78.125 = ±3kHz/−20℃〜+60℃

電源変動特性 ±3.84Hz×78.125 = ±300Hz/+5V±5%

エージング特性 ±12.8Hz×78.125 = ±1kHz/年

温度変化の−20℃〜+60℃の範囲は、部屋で使うときは通常では変動しても10℃程度でしょう。そうすると約±300Hzとなります。電源変動特性も±300Hz程度ありますので、合わせると約±600Hzとなります。超高精度クリスタルモジュールを使用したとしても、帯域幅250Hz以内にはなりません。

そうすると、1GHz以上の高周波スペアナで250Hzの狭帯域を目指すことは難しいと分かります。1GHz以上ではもう少し帯域幅を広くしないといけません。が、しかし、温度センサを取り付けて、周波数を校正する回路機構も考えています。こうなってくると本当に本格的なバージョンになってきます。

ですが、逆に測定周波数を500MHz程度までに限定すると、PLL発振器の変動が約半分の300Hzになりますから、それほど発振器の温度と供給電圧を気にせず、クリアできます。

図3.PLLの基準発振に使う

京セラ製KTXO−18S

超高精度クリスタルモジュール

発振周波数 12.8MHz

温度特性 ±3ppm/−20℃〜+60℃

電源変動特性 ±0.3ppm/+5V±5%

エージング特性 ±1ppm/年

(Q3)こんなスペアナを作ってみたいが、難しくないか?

(A3)確かに全体の回路構成は複雑ですが、それぞれ機能ブロックごとに回路を分けて製作した方が良いでしょう。たわごと#8で言ったように、ラジオ工作をしたことのある方なら、狭帯域版スペアナの製作は、それほど難しいものではありません。また、部品についても特殊なものではなく、秋月電子通商などで比較的入手可能なものを使うようにしています。DDSの例のように、キットを流用することもあります。

この前、秋月電子通商で1チップのログアンプICを見つけました。今は昔と違って、性能の良い機能回路も1チップで売っているのですね。これを利用すれば、スペアナの対数増幅回路も簡単にできそうです。

図4.ログアンプIC(AD8307)

DC〜500MHzまでの信号をログスケールで出力できる。

![]() 新規パソコンを組立てたが・・・(たわごと#21)

新規パソコンを組立てたが・・・(たわごと#21)

WINDOWS 95が出始めた頃から、使ってきた旧パソコンですが、画像処理の作業が増えてきた今日この頃、CPUのパワー不足を実感していました。もう、そろそろ換えどきと思い、奮起して新規にパソコンの購入を決めました。3月の連休を利用して、主なPCパーツを買いに秋葉原へ行ってきました。さて、組立てたその結果は・・・。

![]() 「次へ」は新規パソコンの写真をご覧になりたい方だけのページです。

「次へ」は新規パソコンの写真をご覧になりたい方だけのページです。

![]() PIC16F873対応について(たわごと#22)

PIC16F873対応について(たわごと#22)

ログアンプについて解説中ですが、それが終わるといよいよマイコンによる制御系について連載したいと思っています。GigaStでは、部品点数削減、スピード向上のため、昨年より発売されたPICの新しいマイコンとしてPIC16F873を今後採用していく方向のようです。28pinのスリムな

DIP形状でクロックが20MHzと、しかも10bitのADの出力を備えています。(秋月電子で¥1000)

このマイコンを使えば高速クロックとAD内蔵によりスピ−ドUPが容易に実現できそうですね。

SPECTRUMとしてもPIC16F873を採用する方向に考えますが、当面の方針は、AKI−H8も魅力的であることと、PIC16F84も捨て難いため、特にマイコンの種類には限定せず、連載していく予定です。読者のみなさんの多用なニーズにもお応え致したく。

![]() マイコン制御について(たわごと#23)

マイコン制御について(たわごと#23)

いよいよマイコンによる制御系についての連載が始まりました。マイコンといっても多種多様あります。MICROCHIP社製のPICシリーズなどでは、1チップで簡単に構成できます。また、多数の入出力ポートを有するAKI−H8などを使えば、いろいろな制御ができるでしょう。PIC等では何十種類もあり、どれを採用するか悩むほどです。人によってPIC、AKI−H8を使っていくか、あるいは他のマイコンを使って制御するか様々です。これを使わなければ製作できないなんていうことはありません。SPECTRUMのホームページでは情報提供の場ということから、できる限り内容を盛り込んでいく方向です。

さて、スペアナの測定データの取り込みには、A/D変換器が必須です。PIC16F84を使う場合には、別途A/D変換器の構成を考える必要があります。MAX1243(10ビットA/D)や、CXA1315(8ビットD/A)等が、GigaStでは使われていましたので、ここではこれらのパーツの使い方を紹介する予定です。もちろん他のA/D変換器及びD/A変換器を使っても電子工作はできますから、皆さん入手可能なパーツで挑戦してみてください。

たわごと#22で述べたように、最近はA/D変換器内蔵のPICも入手できるようになっていますので、それでもかまいませんし、AKIーH8でももちろんA/D変換器がついています。

さて、制御プログラムについては、アセンブリ言語、C言語、BASICなど、これも多種多様あり、どの言語で開発していくか悩むところですが、初めはアセンブリ言語で親しんでいきましょう。この際PIC、H8などの仕組みを把握することで、スペアナの制御に限らず応用範囲を広げていきたいと思います。

![]() 狭帯域版スペアナの高周波部について(たわごと#24)

狭帯域版スペアナの高周波部について(たわごと#24)

当初、スペアナ設計の展望でも掲載したように、GigaStの1G/2Gユニットと接続し、UVユニット部をオプションとした狭帯域版スペアナですが、現在の分解能が数100kHzでは物足りなくなり、一気に分解能を数100Hzのオーダーにまで向上させる高分解能・狭帯域版という構成を考えています。以前から青山さんの話でもあったのですが、1G/2GユニットにはFMの周波数のふらつきがあるため、10kHz以下まで分解能を上げようとすると、このふらつきが見えてきてしまいます。この方式の限界ですね。したがって、新たな回路構成で対応したいと思います。周波数の安定性を重視すべく、観測周波数範囲は欲張らないで1GHz以下となりますが、十分実用的なものであると思っています。今後は、新設した「マイコン制御」のページで連載していきますので、そちらを是非ご覧ください。

主な作製手順としては、

というように、狭帯域化を検討されている方々には、是非とも高分解能・狭帯域版スペアナの情報をチェックしてみてください。。。

![]() PLL周波数シンセサイザについて(たわごと#25)

PLL周波数シンセサイザについて(たわごと#25)

マイコン制御回路の第一段として、PLL周波数シンセサイザについての掲載が始まりました。PLLとは「Phase Locked Loop」のイニシャルをとったもので、信号を位相の水準で基準となる信号に固定させる手法で、調べてみると約60年ほどの歴史をもっているそうです。発明された当時ではPLLとは呼ばずに、同期受信器(synchrodyne)などと呼ばれていたそうです。30年ほど前からPLLとして脚光を浴び始めたのは、ほかならぬICの発達・発展によるところが大きく、複雑な回路でも小さくまとめることが可能になりました。

特にテレビの同期信号部分、FMステレオ復調器などが好例です。昔のテレビ(チャンネルなんかもダイヤル式で(^^;)、よく画面が流れたことがありましたが、最近では安定した画面になり、調整ツマミさえ見ることがありませんね。

また、FMステレオではPLL化により、高性能化・高安定化のほかに、低価格化という二重のメリットが生じ、現在では高級機から普及機、ヘッドホンステレオまでがPLL IC化になっています。それまでは周波数の安定化のために多大な回路、部品などが必要だったのですが、このPLL周波数シンセサイザ化により超安定化されたのです。

また、衛星放送受信では受信周波数の安定化のほかに、映像のFM検波、音声PCMの位相検波など、ほとんどにPLLが応用されています。このように、PLLの技術は知らず知らずのうちに身の回りに浸透しているのです。ここまでくると、すでにPLLとはいわずにICの内部にPLL機能が応用され、ごく自然に使われるようになってきたと感じます。ちょうど負帰還増幅器が発明され、リニア増幅回路ではNFBがなくてはならない技術にも関わらず、特に「NFBだ!」といわずに、当然のように使われていることと同じようになってきていると思います。

このようなことからPLL回路の製作・制御技術は、スペアナの周波数制御部だけにとどまらせておくには惜しいと思いますので、SPECTRUMホームページでは理論的な分析や実験データも簡単に紹介し、今後、読者の皆さんが他の電子工作にも応用できるような解説にまとめていけるよう努力します。是非とも、PLL回路の製作・制御の技術をマスターしていってください。

![]() 秘伝のPLL設計(たわごと#26)

秘伝のPLL設計(たわごと#26)

ちょうど、去年(1999年)の5月下旬、青山さんのスペアナに出会って1年が経ちました。以来スペアナの設計に、はまり込んでしまい、ホームページ開設からも半年になります。

さて、私の趣味の電子工作の専門は高周波回路なのですが、初めは以前より製作した発振回路の特性が知りたくて、自作のスペアナで測定できたらいいなーーという気持ちでした。いざスペアナが完成すると、いろいろ欲が出てくるもので、液晶ディスプレィを付けてスタンドアローン型にして持ち運べたらとか、特性をもっと細かく見れるように出来ないものかと・・・。

まずは、特性をもっと細かく見れるように自作スペアナの狭帯域化が先決と感じました。周波数が安定で、しかも細かくステップできる発振器が必要だ・・・。以来、ホームページを更新しながらも、専ら工作はPLLの回路設計。参考文献を調べては見るが、PLLに関する書物は理論に偏ったモノばかり・・・(^_^;)。そんなこんなで、いろいろ苦慮しながら、調べて行き当たったのがループフィルタ。これがどうもよろしくない。従来通りのアクティブフィルタでは、特性が安定しなかった。他に良いフィルタはないかというと、RとCだけの簡単な平滑回路。こんな簡単でよいモノかと、使ってみると以外と安定。ただし、VCOの電圧範囲まで届かず。。。無理してPLL電圧を上げて背伸びをすると、8Vが最大定格で、これまた不安定。う〜ん、そうーだゲタを履かせてみよう。ループフィルタの出力にゲタの電圧を加算していくレベルシフト型。するとどうだろう。今までVCOのコントロール電圧を高くすると不安定だったのが安定している。これに気を良くして18Vに持ち上げてみる。十分注意したはずだがVCOの耐圧をオーバーしてブレークダウン。ゲッ。これをどう改善すべきか。さらに月日が経ち、苦慮して生み出されたのが、反転レベルシフト型。これは、とっても制御しやすいし、おまけに低いVCO電圧も出せて、VCOの発振周波数範囲も格段に広く改善されたようだ。まずは、周波数の安定化という秘伝のPLLができあがった。

![]() マイコンとPCとのインターフェース・・・(たわごと#27)

マイコンとPCとのインターフェース・・・(たわごと#27)

PIC、AKI−H8等のマイコンと、PCとのインターフェースですが、232Cポートの使用(シリアル・インターフェース)にすべきが、はたまたプリンタ−ポ−トの使用(パラレル・インターフェース)にすべきか迷うところです。

GigaStスペアナのインターフェースは、最近好評の第2世代も含めてプリンタ−ポ−トで制御しています。Visual Basicからプリンタ−ポ−トを制御する為には専用のソフトが必要になるとのことで、 CQ出版社のホームページ http://www.cqpub.co.jp/toragi/TR_DLS.htm でご紹介されているフリ−ソフトを利用しています。その詳細は、トランジスタ技術 2000年3月号 パラレル・インターフェース・アダプタの製作 (P.187〜P、192)を見てください。「やさしいパソコン工作と実験で学ぶPCエレクトロニクス入門」と題して、Visual Basicで簡単にI/Oを制御するパラレル・インターフェース・アダプタの製作記事が掲載されています。

ところで、その4月号でシリアル・インターフェース・アダプタの製作(P.179〜P、184)が連載されています。これも同様に専用のソフトを利用して出来るようです。

(1)プリンターポートを使用した場合の便宜さについて

利点としては、インターフェース回路部はGigaStスペアナと互換性があり、PICへの書き込みもGigaStのソフトを流用できることです。さて、欠点としては、実は制御に難があるということらしいのです。PICとの通信でプリンタポートを使っているのですが、プリンタポートをWINDOWSソフトで直接いじるのは本来御法度のため相性が悪いようです。マイクロソフトWindowsではOS以外からのI/Oポートへのアクセスが制限されており、Windows2000(WindowsNT系)では動きません。Windows3.1,95,98ではなぜか権限がなくても動作はするようですが、OSやほかのアプリケーションの動作に悪影響を与えかねない不安があります。

また、スペアナデータをプリンタで印刷する場合には、プリンタポートを切り換えなくてはなりません。面倒なことに、そのままではプリンタのスプーラーが正常に動かず、いちいちパソコンを立ち上げ直すという不便さがあります。

(2)232Cシリアルポートを使用した場合の便宜さと将来性について

シリアルデータは、1ビットずつのデータ転送なので、そのままでは応用しにくいのですが、トラ技の作製記事には、シリアルからパラレルへの簡単な変換回路が掲載されていますので、ハード面では問題ないと思います。ソフト面では、2通りの方法があるようで、

(A)通信制御用APIを使う

(B)ActiveXを使う

ができます。通信制御用ActiveXは、ほかのActiveXコントロールと同じ使い方ができるため、割り込みが使える高度な制御も魅力ですね。記事では、(A)の通信制御用APIを使って作製しています。

私としては、Windowsで外部機器を操作する場合には、このシリアルポートの活用が最も簡単で確実な方法であると思いました。さて、私が今読んでいる本を紹介します。「Visual Basicでエンジョイプログラミング」というもので、CQ出版社から2500円で販売されています。ページ数は300ページ程度で付属のCD−ROMが付いています。コンピュータ誌「TRY!PC」の1997年1月〜12月号まで連載した記事を使いやすくまとめた内容になっています。第11章が、VisualBasicで動かす自作装置の製作方法で、制御信号線の操作、ADコンバータの製作、汎用8ビット入出力ポートの作製記事などプログラム例が豊富に掲載されています。第13章には、ワンチップマイコンPIC16F84を使った汎用装置の製作記事があります。PIC16F84のアセンブラソースプログラム、通信機能テストプログラムもありますので、これを参考にすればできそうですね。是非、本屋さんに立ち寄って見てください。(工学図書がある程度揃っている本屋さんなら、きっとあると思います)

本音を言えば、プリンタポート制御でなく、232C制御をしたいところです。

今後、OSが変わっても、232Cがなくならない限り互換性が保たれますので、資産として息の長いものになるのではないでしょうか。そういえば、秋月のライター(PICへの書き込み)も232C制御でOKでした。

最後に、狭帯域版スペアナのPCとのインターフェースは、232Cで開発をしていきますというのが本来の結論ですが、オプションとしてGigaStとのスペアナの互換性を保つためにも、プリンタポートについても情報を掲載していく予定です。

![]() オシロ/スペアナに関するホームページ(たわごと#28)

オシロ/スペアナに関するホームページ(たわごと#28)

先日、Hiro(学生)さんから、動作原理や使い方を勉強したいとのことで、オシロ/スペアナに関するホームページを知っていたら教えてほしいと電子メールが届きました。

オシロを扱った内容のホームページについては、検索すればすぐに見つかったので教えてあげました。オシロは電気関連の実験室に行けば必ずある一般的な測定器ですし、個人でも数万円も出せば手に入るいまやロープライスのモデルなどあります。もはや電子工作者の間ではオシロスコープは、かなり普及してきていると思います。オシロに関する書籍についても工学図書がある程度揃っている本屋さんに行けば数冊は置いてありますね。

一方、スペアナに関するホームページはというと、なかなか手頃な内容のものが見つかりません。

スペアナを扱っているメーカーさんのホームページをいくつか覗いてみましたが、どれも宣伝広告的な内容で、あっても機能面についての解説があるだけです。個人レベルで市販のスペアナを持っている人は、なかなかいないのでしょうね。

もし読者の皆さんの中で、こんなホームページがあるっていうのをご存じでしたら、当ホームページでまで、ご連絡いただきたいものです。(^_^;)

![]() トランジスタ技術誌2000年7月号(たわごと#29)

トランジスタ技術誌2000年7月号(たわごと#29)

トランジスタ技術誌2000年7月号が販売されました。記事の内容はPIC&AVR製作パラダイスとありましたので、早速本屋さんでGETしてきました。最近のトランジスタ技術誌には、CDROMが特別付録として付くようになったんですね。中身は、PICの開発ツールが収録されています。

さて、マイコンとPCとのインターフェースの話の続編ということになりますが、特設記事として「VBAによるパラレルI/O制御の実験」という記事もありました。Excelのマクロ記述用言語VBA(Visual Basic for Application)を使って、Excelのデータをプリンタ・ポートに入出力するとあるのです。これを応用すればExcelの計算機能とスペアナのハード制御を容易にリンクでき、取り込んだスペクトラム・データをExcelの計算機能を使って処理することも可能です。なにしろ、VBなどのプログラミング言語ソフトウエアを購入することなく、標準でプリインストールされているExcelで制御できるのですから見逃せませんね。Excelであれば、大抵のパソコンにインストールされていると思いますので、読者の皆さんもExcelで制御プログラミングが作れる環境にあるのです。表示方法など個人的にカスタマイズできる利点があります。

その他の記事として、簡易ディジタル・オシロスコープの作製記事が2点掲載されています。PIC16F877の内蔵ADCを使ってカラーテレビに表示するものと、AVRマイコンとカラー液晶モニタで作ったものです。これらの記事は液晶表示のスペアナ製作の応用として大変参考になりました。

|

|

|

|